庁連携案件作成とは

- 特許庁データを元に案件を作成する機能です。

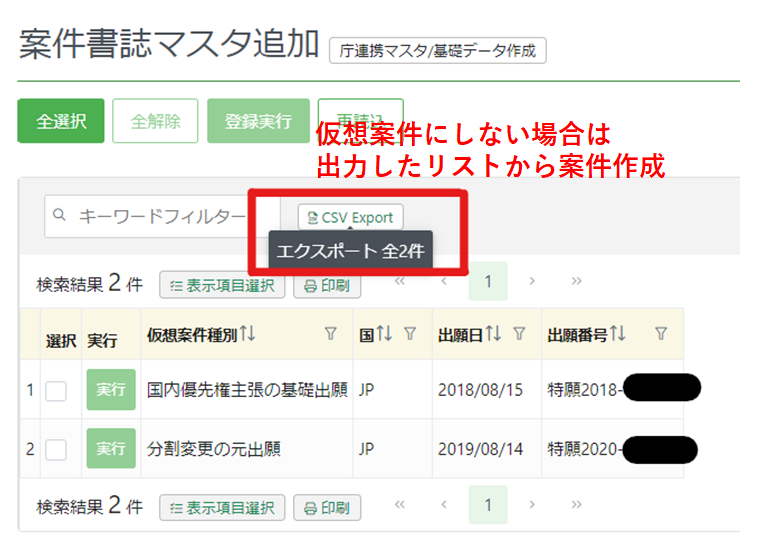

特許庁データは日本の特許庁が公開する「特許情報標準データ」を使用しています。

そのため、日本の公開案件のみ案件作成が可能です。

最新の情報とタイムラグがあったり、取得できる情報に限りがあるため、登録する情報は必ずご確認ください。 - 出願日や出願番号などの書誌情報を取り込みます。

- 書誌情報とroot ipの各種設定(標準アクショントリガ設定、国別年金更新設定)により、審査請求期限や年金・更新期限などのアクションを登録できます。

- 最新の情報と異なる可能性があるため、期限が短いOAに関しては、履歴のみ取込み、法定期限は登録されない仕様としています。

具体的には、OAアクション「拒絶理由通知」に「発送日」のみが登録されている

または「発送日」と意見書・補正書の提出日が「処理日」として登録されている、という形式です。

案件作成前の注意事項(かならずお読みください)

- 出願日順に作成する

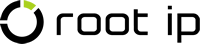

基礎案件から作成することで自動的にファミリーを生成していくため、案件作成の際は出願日の古い案件から順に作成してください。 - 仮想案件にしない場合は出願案件で作成する

仮想案件は管理項目が少なくアクションの管理はできないので、アクションの管理等をしたい場合は仮想案件では作成せず、出願案件で作成します。

仮想案件については「案件を作成する」をご参照ください。 - 案件作成できない出願

- 内外案件(外国出願の案件)、みなし取り下げなど未公開案件

- 変更出願

- 書換前の商標、防護商標、マドプロ出願

- 類似意匠

- 先に基礎案件の案件作成が必要となる出願

- 分割が続く出願

分割出は、最古の出願から順に作成します。

作成しようとすると原出願(****)にさらに原出願(****)があります。先の原出願から受任してください。と表示がでます。

- 関連意匠

関連意匠は、先に本意匠の案件作成します。

作成しようとすると意願(****)関連意匠、類似意匠の本意匠(****)を先に受任してください。と表示がでます。

- 分割が続く出願

特許庁データから案件を作成する

作成する特許庁データを検索します

特許庁データから案件作成をするには、まずroot ipクラウド内の特許庁データを検索します。

検索方法はおおきく以下2通りあります。

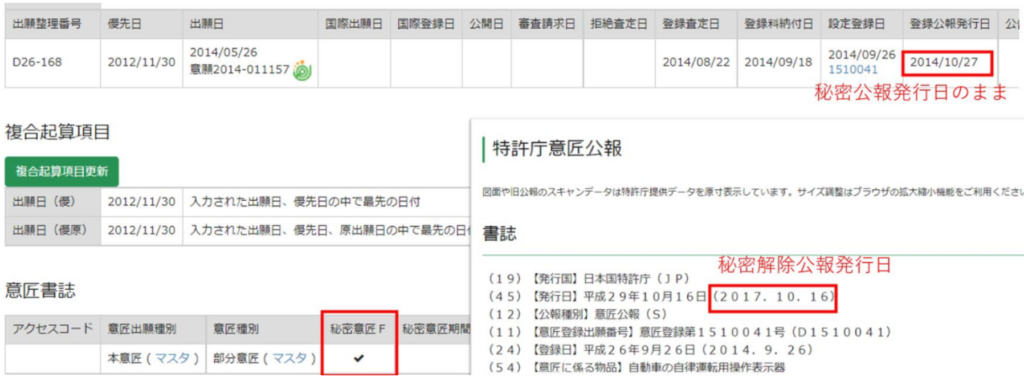

「案件作成モード」をクリックし、必要に応じて案件作成モードを設定します

「案件作成モード」をクリックして、案件作成時の状態を設定することができます。

- 新規・中途区別

「中途受任として作成」にした場合は、

案件の「データ>基本書誌」タブ 「案件書誌」テーブル「中途受任F」にチェックが入り

中途受任として識別できます。 - 発明者登録有無

発明者マスタの登録有無を選択できます。 - 過去アクションの扱い

「期限日が1月前以降~」にした場合は、今日から1ヶ月前以降のアクションが登録されます。

過去の期限の優先権主張アクションなどを立てたくない場合にお使いいただけます。

案件作成対象を選択し、案件作成を開始します

案件作成する対象を「選択」または「全選択」し、「案件作成」または「選択案件を一括作成」します。

案件作成の順番には注意が必要です。「#案件作成前の注意事項」をご参照ください。

未登録出願人がいる場合は「出願人」マスタを登録します

未登録出願人がいる場合は「出願人マスタ追加」画面がダイアログ表示されます。

ここで登録する場合は、「選択」または「全選択」し、「登録実行」します。

登録後、「再読込」ボタンをクリックします。

未登録出願人登録時の注意

- マスタと庁データとの同一判定は、

出願人マスタとの同一判定は「名前/名称」又は「識別番号」のいずれかの一致で行います。

マスタの「名前/名称」にゆらぎなどがあり不一致判定されると、未登録マスタとして重複して登録されますのでご注意ください。

識別番号を出願人マスタに登録するのがおすすめです。

(例、「株式会社root ip」 「(株)root ip」 ⇒不一致)

未登録発明者がいる場合は「発明者」マスタを登録します

未登録発明者がいる場合は「発明者マスタ追加」画面がダイアログ表示されます。

ここで登録する場合は、まず、発明者が所属する出願人マスタをプルダウンから選択します。

次に「選択」または「全選択」し、「登録実行」します。

登録後、「再読込」ボタンをクリックします。

未登録発明者登録時の注意

- マスタと庁データとの同一判定は、

出願人マスタとの同一判定は「名前/名称」又は「識別番号」のいずれかの一致で行います。

マスタの「名前/名称」にゆらぎなどがあり不一致判定されると、未登録マスタとして重複して登録されますのでご注意ください。

(例、「弁理 太郎」 「弁理 たろう」 ⇒不一致) - 発明者が所属する出願人が不明、もしくは古い会社名が表示されているなど、意図する出願人が選択できない場合は、一時的にプルダウンから出願人を選択し未登録発明者を登録し、案件作成後に発明者マスタの情報を変更します。

未登録基礎出願がある場合は仮想案件を登録します

基礎出願が未登録の場合は「仮明細案件」作成画面がダイアログ表示されます。

ここで登録する場合は、「選択」または「全選択」し、「登録実行」します。

登録後、「再読込」ボタンをクリックします。

仮想案件で作成しない場合は、ダイアログを閉じ案件作成画面を終了し、出願案件で作成します。

案件の登録実行画面が表示されます

注意事項を読んだ上で「同意して案件を作成する」ボタンをクリックします。

「同意して案件を作成する」ボタンが「同意キャンセル」ボタンに表示が切り替わります。

ダイアログ下部に案件作成画面が追加表示され、「個別登録実行」ボタンまたは「一括登録実行」ボタンをクリックします。

「個別登録実行」では特許庁データに含まれない「内部名称」や「担当者」の情報をここで登録することができます。

案件作成は完了です

キューができる場合は、キュー処理を行います

登録されたデータに基づいてキューができる場合があります。

キューの内容を確認し、必要に応じて「【キュー管理】キューを処理(登録・削除)をする」を行います。

商標分割符号について

商標の分割出願に使用します。

商標の分割出願とは、出願済みの商標の指定商品・役務の一部を分割して新しい出願にすることです。

一時期、分割出願は、出願番号は同一で、登録番号の末尾に分割符号(-n)が付与される番号形態でした。

識別のため、登録番号に分割符号が付く出願を庁連携案件作成する場合は、分割符号を入力ください。

トラブルシューティング

基礎案件を先に作成してください

複数案件一括作成の際に、リスト上に他の案件の基礎案件が含まれている場合に表示されます。

表示された出願番号の案件を先に(個別に)案件作成します。

旧バージョンはこちら

動画マニュアル(旧) ※音声あり

Q&A

-

庁連携で最終処分のデータを取り込むことはできますか?

-

庁連携で最終処分のデータを取り込むことはできません。

データ比較で取込しない仕様となっている背景と致しましては、

特許庁の最終処分が必ずしも企業様、事務所様の最終処分と一致しないことが一因にございます。例えば、事務所様で、クライアントにより、登録後は年金管理会社に移管するためrootip上で管理不要となるタイミングで最終処分したい、という場合は、

特許庁データでは最終処分となっておりません。企業様は、年金納付をしないと判断し権利満了日に最終処分としたい、という場合に、

特許庁側の最終処分は「次期年金納付期限日」+「追納期間」を過ぎても、年金納付が無かった案件が権利消滅した際に抹消となりますので、

自社判断と特許庁データの反映タイミングにタイムラグが大きく出ます。またrootip上の最終処分が、期限管理対象から除外される強い処分となりますので、

ご確認の上、自己処理としていただく仕様を取らせていただいております。

-

-

手元に画像データがないのですが、庁連携で画像は登録できますか?

-

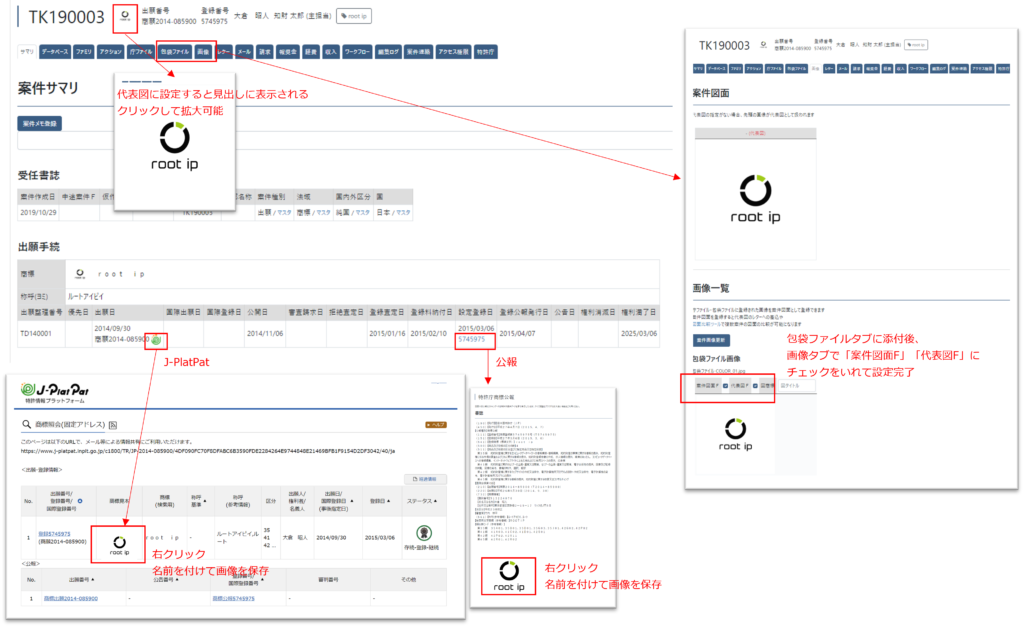

いいえ、庁連携では画像データは取得できないため、画像は登録されません。root ipクラウド内のリンクからJ-PlatPat該当ページや公報を表示させ、画像データを取得いただくのがおすすめです。取得後は、まず「包袋ファイル」タブにデータを登録し、次に「画像タブ」で設定します。「画像」タブには包袋ファイルタブの画像データがすべて表示されるため、代表図に設定する画像にチェックをしてください。詳細は「案件図面・代表図を設定する」をご参照ください。

-

-

庁連携で案件を新規作成しようとしましたが、未登録発明者マスタを登録しようとした際に、「コード:与えられた値は無効です」と表示されエラーになります。

-

新規の発明者マスタを登録しようとした際に、システムが自動付与する発明者マスタのコードが、既存のコードと重複することが原因です。

本エラーの前に、発明者マスタが紐づく出願人を変更していないでしょうか?システムが自動付与する発明者マスタのコードは出願人ごとに連番で振られる仕組みになっており、発明者マスタが紐づく出願人を変更したが発明者マスタのコードを変更していない場合に、システムが自動付与する発明者マスタのコードの重複が発生します。発明者マスタから発明者マスタの「コード」の先頭文字が紐づく出願人の出願人マスタの「コード」と一致していない発明者を確認し、発明者マスタのコードを修正のうえ、再度庁連携で案件作成をお試しください。

-

-

庁連携で案件を新規作成しようとしましたが、未登録発明者マスタの出願人が不明もしくは現在存在しない会社です。

-

発明者登録画面では、「発明者」マスタの登録が必要となり、

発明者マスタには所属する「出願人」マスタを設定する必要があります。未登録発明者マスタの出願人が不明もしくは現在存在しない会社である場合は、

案件作成画面では暫定的に発明者の所属する出願人を選択し、

案件作成後に発明者マスタを編集し紐づく出願人を変更します。出願人が不明の場合は、「出願人不明」や「所属なし」という出願人マスタを作成し、

それに紐づけするのも運用の一案です。

-