異議受可能期間の管理

自社の保有特許案件に関する異議受可能期間を、異議申立期限を立てて管理する場合は、

案件の「データベース>標準アクション」に標準アクション「異議受期間」を登録します。

出願案件の場合は標準アクショントリガ設定で自動でアクションを作成することも可能です。(係争案件では標準アクショントリガ設定は使えません)

期限を立てず異議受期間をレターやメールに出力したい場合は、以下のような差込みコードも利用できます。

【異議申立受期間(特)】${登録公報発行日}~${登録公報発行日,modify(6m)}

【異議申立受期間(商)】${登録公報発行日}~${登録公報発行日,modify(2m)}

異議受時の管理

受領書類の保管

異議申立がなされると異議番号通知・審判官及び審判書記官氏名通知・異議申立書の副本・取消理由通知等、関連書類が郵送で発送されます。

これらの書類は電子化し、「庁ファイル」タブへ手動添付>ファイル登録を行うか「包袋ファイル」へファイル登録して保管しておくと良いでしょう。

異議番号・異議申立人の登録

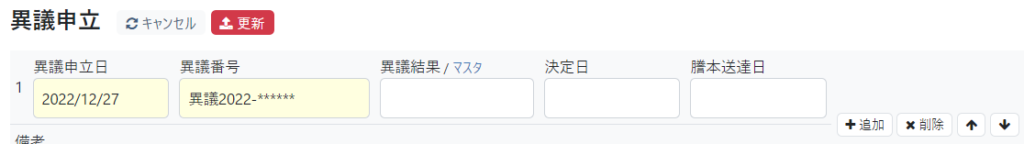

案件の「データベース>審判異議」タブ「異議申立」テーブルへと進み、

「編集」ボタンをクリックし、異議申立日・異議番号を入力し、「更新」します。

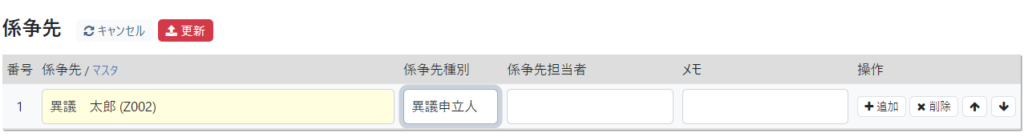

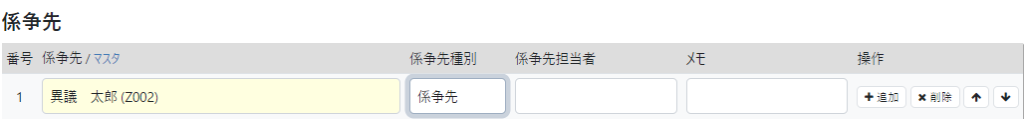

異議申立テーブルの上に「係争先」テーブルがありますので、異議申立人の情報を登録します。

未登録の係争先は、マスタで追加登録してから選択をします。

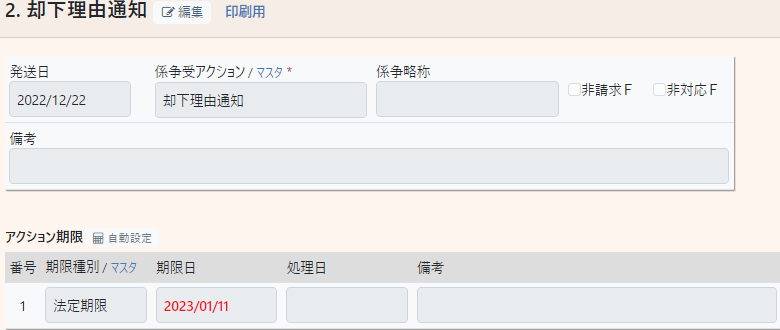

取消理由通知の期限管理

取消理由通知を受領したら、OAアクションまたは係争受アクションに登録し、意見書(訂正請求)の提出期限を管理します。

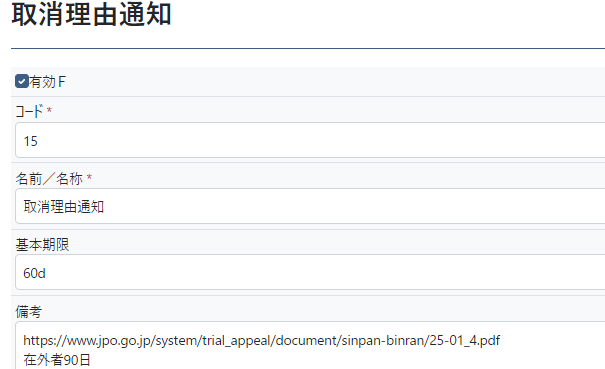

システムのデフォルトの設定では、OAアクションの発送書類マスタ・係争受アクションのいずれも「取消理由通知」の登録がないため、

マスタを新規作成の上、アクションを登録します。

マスタの基本期限を「60d」として登録すると、

アクションの登録時に、アクション期限欄横の「自動設定」ボタンをクリックすることで、「発送日」を起算とした期限を反映することが可能です。

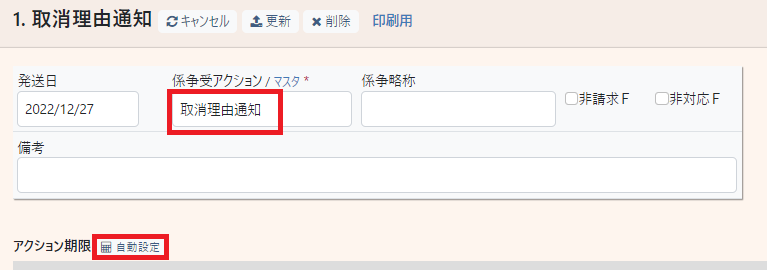

アクションマスタへの登録が完了したら、案件の「データベース>係争アクション(またはOAアクション)」へ進み、

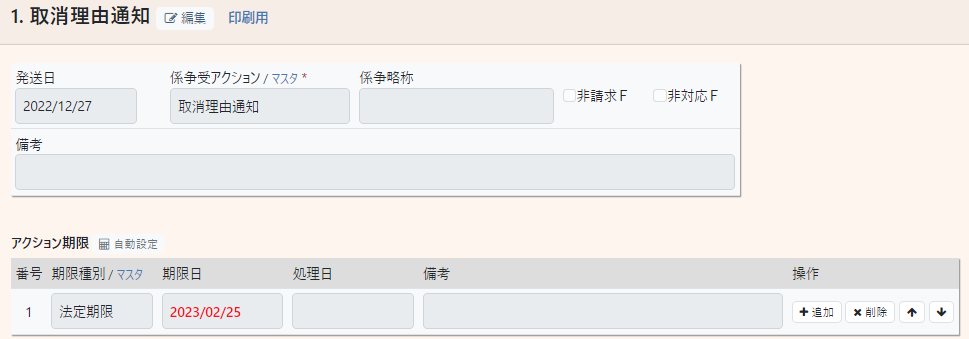

発送日と書類名を登録し、アクション期限テーブルの「自動設定」ボタンをクリックします。

係争アクションマスタで登録した基本期限に基づき、発送日から60日後の日付が画面上に以下のポップが表示されますので、

「OK]を押した後、「更新」ボタンを押してください。

法定期限が設定されます。

異議結果の登録

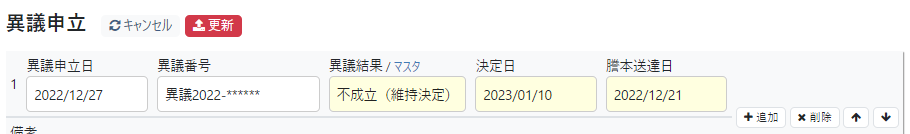

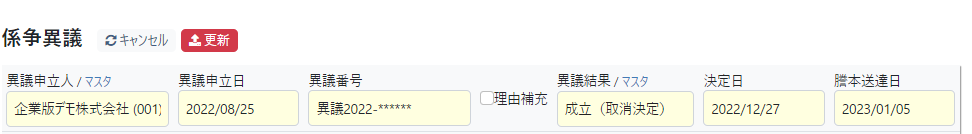

取消決定/維持決定がなされた際は、

案件の「データベース>審判異議」タブ「異議申立」テーブルへ進み、

「編集」ボタンをクリックし、異議結果・決定日・謄本送達日を入力し、「更新」します。

審判手続の管理

審判手続のテーブルは、「査定系審判」テーブルと「当事者系審判・訂正審判 」テーブルに分かれています。

案件の「データベース>審判異議」タブへと進むと、それぞれのテーブルが表示されます。

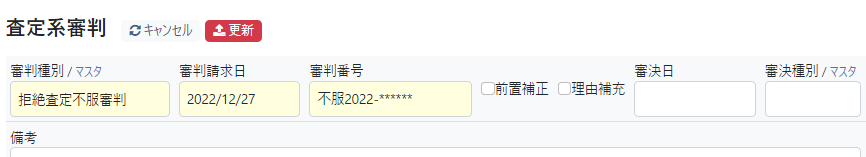

査定系審判テーブル

「拒絶査定」に対する不服審判請求を行う際などに利用します。

| 審判種別 | 拒絶査定不服審判 |

| 審判請求日 | 審判請求日を入力 |

| 審判番号 | 審判番号を入力 |

| 前置補正F | 前置補正の提出が完了したら、チェックボックスにチェックを入れる(識別のためのフラグ) |

| 理由補充書F | 理由補充書の提出が完了したら、チェックボックスにチェックを入れる(識別のためのフラグ) |

| 審決日 | 審決日を入力 |

| 審決種別 | 勝った場合は、「登録審決」、負けた場合は「拒絶審決」を選択して入力 |

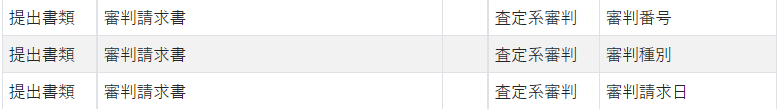

なお、特許庁へ提出した「審判請求書」を庁ファイル添付すると、審判請求日・審判番号・審判種別が取り込まれます。

さらに、「審決」を庁ファイル添付すると、審決日・審決種別・登録査定日(勝った場合のみ)が取り込まれます。

審決後の期限管理

拒絶査定不服審判に対し、審決の謄本を受領すると、30日後の特許料/登録料納付期限、または、審決取消訴訟期限の管理が必要になります。

rootipでの審決後の期限管理方法は、OAアクション、係争アクション、標準アクションのいずれかのテーブルで期限の管理が可能です。

OAアクション・係争アクションでの管理

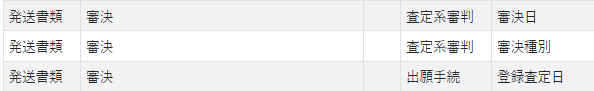

OAアクションと係争アクションに審決のアクションが登録されていない場合は、

それぞれ「発送書類マスタ」、「係争受アクションマスタ」への登録が事前に必要です。

「メニューバー>設定>マスタ一覧」メニューを開き、発送書類(または係争受アクション)へと進み、

「発送書類 新規追加」または「係争受アクション 新規追加」ボタンをクリックします。

以下をご参考の上入力し、登録ください。

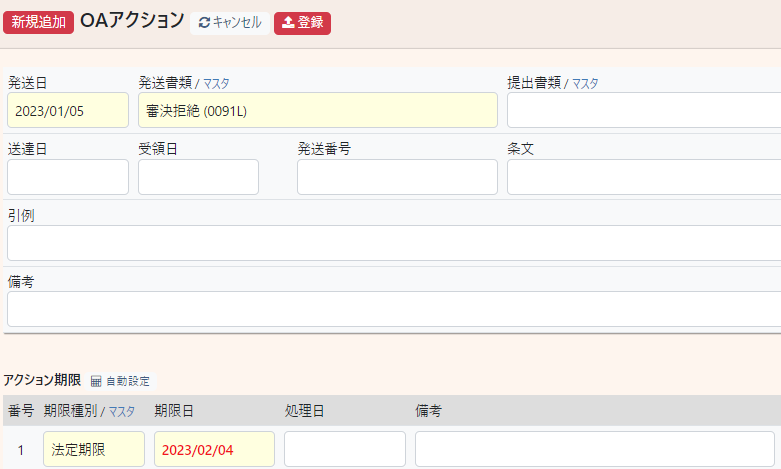

マスタへの登録が完了したら、案件の「データベース>係争アクション(またはOAアクション)」タブへ進み、

ページ下部の「新規追加」テーブルの「編集」をクリックし、アクションテーブルを編集状態へと切り替えます。

発送日・発送書類を入力後、アクション期限欄の「自動設定」ボタンを押し、期限を設定します。

期限日を確認し、「登録」ボタンを押します。

標準アクションでの管理

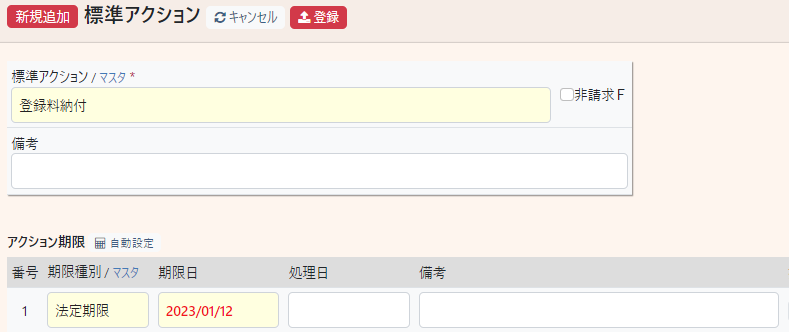

案件の「データベース>標準アクション」タブへ進み、ページ最下部までスクロールすると以下の「新規追加」テーブルが表示されますので、

「編集」ボタンをクリックし、編集状態へと切り替えます。

標準アクション欄から「登録料納付」または「審決取消訴訟出訴」を選択し、

アクション期限テーブルへ「期限種別」「期限日」を手動で入力し、「登録」ボタンを押します。

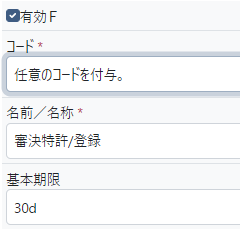

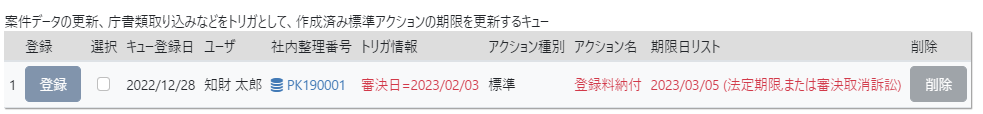

標準アクショントリガ設定を利用して期限管理を行う

審決特許/登録となった場合、査定系審判テーブルに審決日に日付が登録されたら、

自動的に30日後の「登録料納付」期限(期限備考へ「審決取消訴訟」)期限キューを立てるように設定することも可能です。

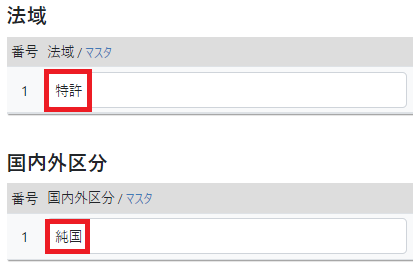

「メニューバー>設定>設定メニュー>アクション設定>標準アクショントリガ設定へと進み以下のように入力します。

さらに、「法域」を特許、「国内外区分」を純国とし、ページ左下の登録ボタンを押せば、登録完了です。

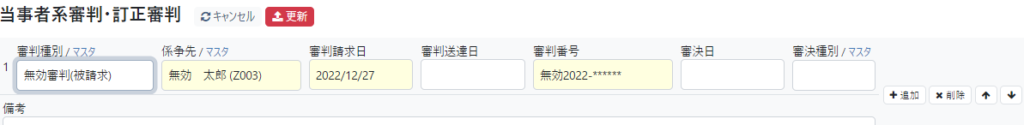

無効審判請求をされた場合(被請求人)

無効審判請求をされた場合は、「当事者系審判・訂正審判」テーブルで管理を行います。

| 審判種別 | 無効審判(被請求) |

| 係争先 | 請求人の情報を登録します。 |

| 審判請求日 | 審判請求日を入力 |

| 審判送達日 | 無効審判請求書の副本に記載の送達日を入力 |

| 審決日 | 審決日を入力 |

| 審決種別 | 請求が成立した場合は「無効審決」、訂正請求が認められた場合は「一部無効審決」を選択 |

却下理由通知・弁駁指令書・答弁指令書等の期限管理は、「係争アクション」で管理します。

上記「取消理由通知の期限管理」に記載の方法でアクションを作成してください。

請求人としての管理(異議申立・無効審判請求)

第3者保有特許に対して異議申立を行う場合は、システム内に案件がないため、新規で係争案件を作成して管理します。

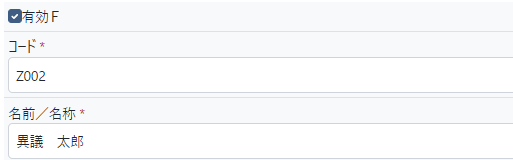

係争先マスタへ相手先(係争先)の情報を登録する

「異議申立」を行う相手の案件情報はシステムにないため、まず相手先情報を係争先マスタへ登録します。

「メニューバー>設定>マスタ一覧>係争先」へ進み、「係争先新規追加」ボタンを押して、相手先の情報を登録します。

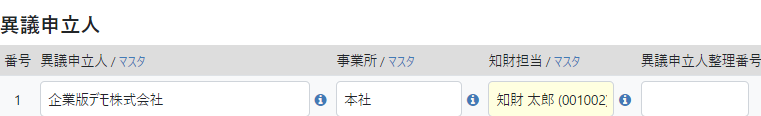

係争案件を作成する

「メニューバー>事務処理>案件作成」へ進み、「係争ー異議申立/審判請求」から法域と国内外区分に応じた種別を選択し新規に案件を作成します。

係争先テーブルへ相手先の情報を入力します:

係争先:①で登録した相手先を選択

係争先種別:係争先を選択

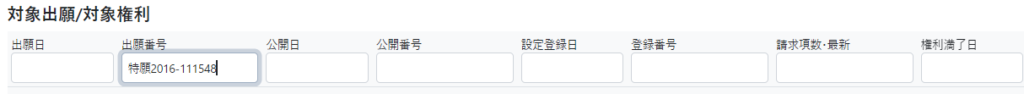

対象出願/対象権利テーブルの「出願番号」欄に出願番号を登録します。

案件の「特許庁」タブを開き、「案件データ/庁データ比較」ボタンをクリックします。

データ比較を行うことで、特許情報標準データから案件に未登録のデータを取り込みます。

案件の「データベース>異議申立」タブ「対象出願/対象権利」テーブルで、情報が更新されていることを確認できます。

異議案件の期限管理

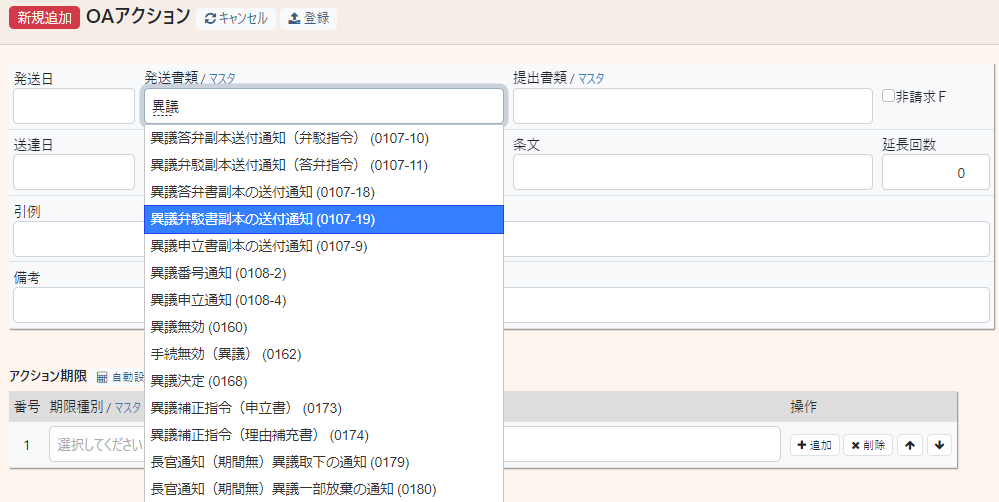

異議案件に関し、発送書類が代理人から送られてきたら、案件の「データベース>OA」タブのOAアクションで期限を管理します。

発送日 :基準となる日(発送日または送達日)を入力

発送書類:発送書類欄で「異議」と入力すると異議関連の発送書類が絞り込まれて表示されるので、該当する書類を選択する

該当書類がない場合は、発送書類マスタへ書類名を登録の上、登録する

アクション期限欄横の「自動設定」ボタンを押し、期限を設定すれば期限管理がスタートします。

処理が完了したら処理日へ日付を入力して期限を消し込みます。

異議決定の記録

異議が決定したら、履歴を係争異議テーブルに残します。

案件の「データベース>異議申立」タブへ進み、ページ下部の係争異議テーブルへ登録します。

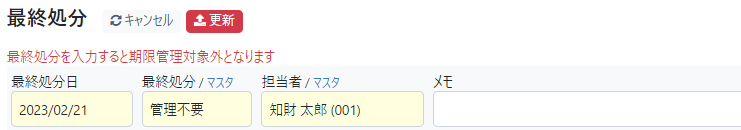

最終処分の入力

異議決定後の管理が不要となる場合は、最終処分を入れて管理外とすると、消込をしていない社内期限も上がってこなくなります。